Les mystères que seuls les locaux connaissent

Tu pensais connaître Annaba ? Tu as vu la basilique Saint-Augustin perchée sur sa colline, marché entre les colonnes brisées d’Hippo Regius, peut-être même goûté un créponnet glacé sur le Cours de la Révolution en regardant passer les familles du dimanche. Mais attends de découvrir ce que les Annabis gardent jalousement depuis des générations : leurs vrais secrets. Des mystères spirituels aux traditions nocturnes révolutionnaires, en passant par des tragédies patrimoniales qui font encore pleurer les gardiens de musée et des saveurs oubliées que seules les grand-mères transmettent en silence.

Voici l’Algérie authentique d’Annaba, celle que le monde ne vous montre pas. Celle qui ne figure dans aucun guide touristique, qui ne se photographie pas sur Instagram, qui se murmure de bouche à oreille dans les salons de thé enfumés et les terrasses face à la mer. Cette ville qu’on surnomme « la Coquette » cache bien son jeu derrière ses airs de station balnéaire paisible.

Car Annaba, c’est cette magie rare des villes algériennes qui ont traversé toutes les époques sans jamais rien renier de leur passé. Derrière ses façades coloniales aux arcades élégantes et ses nouveaux immeubles qui poussent vers le ciel se dissimulent des histoires que seule la transmission orale a préservées. Des rituels encore pratiqués aux recettes secrètes, des légendes vivantes aux traditions réinventées, Annaba révèle son âme véritable uniquement à ceux qui savent écouter les anciens et regarder au-delà des apparences.

Les mystères sacrés de Lalla Bouna : entre bénédictions et malédictions

Wallah, même les guides les plus expérimentés ne le savent pas. Au phare de Ras El Hamra, ce rocher rougeâtre qui veille sur la baie d’Annaba depuis 1850 comme un gardien silencieux, coule depuis la nuit des temps une source aux propriétés qui défient toute logique scientifique. Son nom fait frissonner les anciens : **Aïn Bent Essoltane** – la Fontaine de la Fille du Roi. Cette eau mystérieuse, que les géologues n’arrivent toujours pas à expliquer, possède une caractéristique surnaturelle : elle est à la fois douce et salée, pur paradoxe géologique coulant depuis des siècles dans l’indifférence des autorités et l’émerveillement des initiés.

La légende, rapportée par les femmes de Sainte-Anne depuis des générations, raconte qu’une princesse berbère habite cette source. Son esprit bienveillant veille sur tous ceux qui élisent domicile à Annaba, les protégeant des malheurs et guidant leurs pas vers la prospérité. Le choix du nom n’est pas innocent : en arabe, « Aïn » signifie autant « fontaine » que « œil ». Pour les Annabis, cette princesse mystique les observe, les protège, les bénit de son regard éternel à travers cette eau miraculeuse qui jaillit du rocher.

Aujourd’hui encore, loin des circuits touristiques et à l’insu des autorités, des familles entières organisent des ** »ouaâdas »** – ces festins traditionnels où l’on partage couscous, gâteaux au miel et thé à la menthe – au pied du phare. Elles apportent offrandes et prières pour invoquer la baraka de « Bent Essoltane ». Les femmes enceintes viennent puiser cette eau pour assurer une naissance heureuse. Les mères de soldats partis au service militaire la conservent dans des flacons pour les protéger. Les fiancées s’en aspergent le visage avant le henné pour garantir un mariage heureux.

Cette tradition ancestrale, totalement méconnue des circuits touristiques officiels, révèle la spiritualité populaire profonde qui imprègne encore Annaba moderne. Demande aux anciens du quartier Sainte-Anne, ceux qui ont grandi dans les petites maisons blanches aux volets bleus : ils te raconteront comment leurs grands-mères montaient au phare chaque vendredi, portant des cruches en terre cuite pour puiser cette eau bénite lors des grandes épreuves familiales. Comment elles murmuraient des prières en berbère face à la Méditerranée, mélangeant invocations islamiques et formules ancestrales transmises depuis l’époque de la Kahina.

Mais Annaba cache aussi ses tragédies patrimoniales, et l’une d’entre elles continue de faire saigner le cœur des archéologues. Dans la nuit du 15 au 16 novembre 1996, au site archéologique d’Hippo Regius, des voleurs organisés ont réussi l’impensable : emporter la tête de Gorgone en marbre blanc de la fameuse « fontaine à la Gorgone ». Trois cent vingt kilos de patrimoine millénaire évanouis en quelques heures d’obscurité, malgré la surveillance. Cette pièce unique, visible sur toutes les cartes postales d’avant cette date tragique, symbolisait la place centrale de l’eau dans les villes antiques romaines.

Mohammed, gardien du site depuis trente ans, se souvient encore de sa découverte au petit matin : « J’ai pleuré comme un enfant. Cette Gorgone, elle nous regardait depuis quinze siècles. Elle avait vu passer Saint Augustin, les Vandales, les Byzantins, les Arabes… Et nous, en une nuit, nous l’avons perdue. » Sa disparition a plongé toute la communauté archéologique dans une tristesse immense. « Une perte qui efface un peu de notre mémoire collective », témoignent encore aujourd’hui les conservateurs du musée local, la voix brisée par l’émotion.

Contraste saisissant qui résume parfaitement l’âme complexe d’Annaba : d’un côté une source miraculeuse toujours vénérée, transmettant espoir et protection spirituelle de génération en génération ; de l’autre un vestige ancestral perdu à jamais par la négligence et la cupidité humaines. Comme si cette ville éternelle oscillait perpétuellement entre bénédiction divine et malédiction patrimoniale, entre tradition vivante et mémoire menacée.

Saveurs secrètes du vrai Annaba : l’héritage glacé et les recettes oubliées

L’histoire du **créponnet** que tu ne connais vraiment pas commence dans les années 1920, sur le cours Bertagna de l’époque coloniale. Imagine cette avenue bordée de platanes centenaires, ses terrasses ombragées où se mélangent les accents pied-noir et les conversations en arabe dialectal. C’est là, dans l’effervescence d’un Annaba cosmopolite, que Joseph Soriano, pied-noir d’origine espagnole, va révolutionner les habitudes glacières de toute une ville.

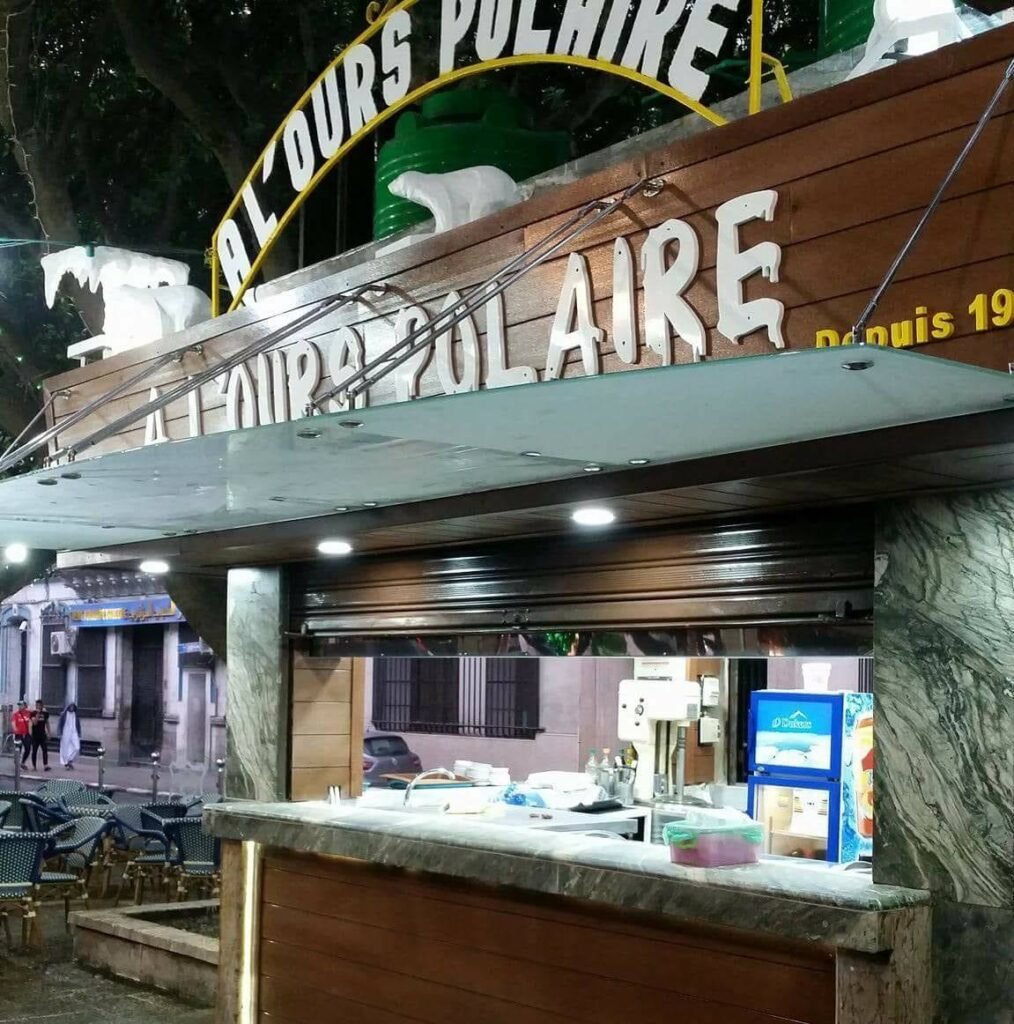

Propriétaire du légendaire glacier ** »L’Ours Polaire« **, établissement mythique du cours Bertagna, Soriano cherche à créer une glace qui résiste à la chaleur étouffante des étés méditerranéens. Après des mois d’expérimentations dans son laboratoire glacé, il met au point une recette d’une simplicité déconcertante : citron frais, sucre de canne et eau pure. Rien d’autre. Pas d’œufs comme les glaces italiennes, pas de lait comme les sorbets européens, pas de menthe comme les granités du Machrek. Juste la pureté acide du citron pour rafraîchir et désaltérer sous le soleil algérien.

Le succès est foudroyant. Tout l’Annaba colonial se rue vers L’Ours Polaire pour déguster ce « créponnet » – nom dérivé de « crépon », en référence à la texture unique de cette glace qui se froisse sous la cuillère comme un tissu précieux. Soriano le sert dans des tasses en aluminium, puis plus tard dans des verres épais accompagnés de biscuits boudoirs que les clients trempent délicatement dans le sorbet qui fond.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. En 1962, l’indépendance bouleverse tout. Soriano repart en France avec ses recettes, et L’Ours Polaire tombe entre les mains de **Berrabah**, Algérien natif d’Annaba qui travaillait comme serveur dans l’établissement. Ce passionné de glacerie, plutôt que de tout changer, décide de perpétuer fidèlement la tradition. « Mon patron m’avait tout appris », confiait-il à sa famille. « Le créponnet, c’est devenu notre fierté à nous aussi. »

Zika, blogueuse culinaire bônoise de souche et gardienne de la mémoire gustative de la ville, détient l’histoire authentique transmise par sa grand-mère qui fréquentait L’Ours Polaire depuis l’adolescence : « Le vrai créponnet, celui de nos souvenirs d’enfance, respectait une recette sacrée. UNIQUEMENT citron pressé, sucre blanc et eau filtrée. Pas d’œufs qui l’alourdiraient, pas de menthe qui masquerait l’acidité, pas de fleur d’oranger qui dénaturerait sa pureté. Les jeunes d’aujourd’hui ne comprennent pas : ils veulent ajouter des parfums, des colorants… Ils détruisent l’âme de notre créponnet. »

Les anciens se souviennent encore de ces après-midi dominicaux où toutes les familles d’Annaba se retrouvaient sur le cours, enfants en costume marin et parents endimanchés, pour déguster religieusement leur créponnet face à la baie scintillante. « C’était toute notre enfance dans un verre », soupirent les sexagénaires nostalgiques. « Le goût du bonheur simple, des dimanches en famille, de l’insouciance d’avant. »

Mais la vraie cuisine annabi se cache bien plus profondément dans les secrets jalousement gardés des cuisines familiales. **L’Aslouka**, par exemple, cette ratatouille d’hiver absolument spécifique à Annaba, que nulle autre ville algérienne ne prépare avec cette recette particulière. Ce mélange subtil d’oignons caramélisés, d’aubergines confites, de fèves tendres et de pois chiches fondants, relevé d’un mélange d’épices dont les proportions varient selon les familles, constitue le plat réconfort par excellence des soirées froides qui balaient la baie en janvier.

**La Tbaïkha** représente un autre trésor culinaire en voie de disparition. Cette jardinière du vieux Bônois rassemble légumes verts et secs avec de la viande confite dans une symphonie de saveurs qui raconte l’histoire agricole de la région. Le secret ? Les blettes sauvages ** »bouchnef »** récoltées exclusivement dans la montagne de l’Edough. Ces légumes-feuilles au goût unique, que les connaisseurs cueillent encore au printemps lors d’expéditions familiales dans les sentiers escarpés du massif, donnent à la Tbaïkha cette amertume délicate qu’aucun légume cultivé ne peut reproduire.

Tu sais ce qui manque cruellement à l’Annaba d’aujourd’hui ? Ces **vendeurs à bicyclette** qui rythmaient la vie des quartiers avec leurs cris caractéristiques : « Haricots de mer ! Tellines fraîches ! Directement du port ! » Chaque matin, ces hommes partaient du port avec leurs grands paniers tressés en osier, pédalant de rue en rue pour proposer ces coquillages délicats que seuls les vrais connaisseurs savaient préparer. Ils connaissaient tous leurs clients par leurs prénoms, s’arrêtaient devant chaque maison pour discuter nouvelles du quartier et état de la pêche.

Et les **farfels** ! Ces pâtes fraîches à la semoule façonnées à la main, roulées une par une sur les genoux des grand-mères lors des longues veillées familiales. Les cousines se rassemblaient chaque jeudi soir dans la maison de l’aïeule, « papotant » en dialecte local tout en confectionnant ces délicatesses qui accompagneraient les repas de fête. Leurs mains expertes transformaient la simple semoule en petites perles parfaites, chacune différente, chacune portant l’empreinte affectueuse de celle qui l’avait façonnée.

Ces saveurs intimes, ces gestes ancestraux ne se trouvent plus dans les restaurants modernes d’Annaba. Ils survivent uniquement dans la mémoire émotionnelle des grand-mères qui continuent, en silence et dans l’indifférence générale, à transmettre les vraies recettes à leurs petites-filles attentives. Car la cuisine annabi authentique, ce n’est pas seulement l’art de transformer les ingrédients méditerranéens avec l’âme algérienne : c’est la préservation d’un art de vivre, d’un rapport au temps et à la famille que la modernité menace chaque jour davantage.

Saint-Tropez algérien : quand Annaba réinvente ses traditions

Voici le secret le mieux gardé d’Annaba, celui que même les Algériens d’autres wilayas découvrent avec stupéfaction : chaque année, pendant le mois sacré du Ramadan, cette ville côtière se métamorphose en ** »Saint-Tropez algérien »**. Non par provocation ou imitation occidentale, mais par la grâce d’une tradition locale révolutionnaire qui réconcilie spiritualité islamique et douceur méditerranéenne d’une manière absolument unique au monde.

Dès la rupture du jeûne, après l’iftar familial traditionnel autour de la chorba et des dattes Deglet Nour, des familles entières – grands-parents, parents, enfants, cousins – convergent vers les plages de Saint-Cloud, El Vidro, Chapuis et Aïn Achir pour des ** »Shour en bord de mer »** qui n’existent nulle part ailleurs en Algérie. Ces pique-niques nocturnes extraordinaires, nés spontanément de l’adaptation créative des coutumes ancestrales au cadre exceptionnel de la corniche annabi, illustrent parfaitement le génie de cette ville : réinventer perpétuellement ses traditions sans jamais les trahir.

Le spectacle commence dès vingt et une heures. Les familles arrivent chargées de glacières débordantes de thermos de thé à la menthe, de plateaux de gâteaux orientaux, de bouteilles d’eau de Selma et de couffins remplis de fruits de saison. Mais ce qui rend ces Shour magiques, c’est cette habitude touchante d’installer des bougies dans des verres pour créer une ambiance intime face aux vagues qui clapotent. Chaque famille délimite ainsi son territoire d’intimité avec ces petites flammes vacillantes qui résistent au vent marin.

Imagine le spectacle depuis les hauteurs de Seraïdi : des centaines de petites lumières dorées scintillant tout le long de la côte comme autant d’étoiles terrestres, des silhouettes en djellabahs et gandouras qui se détachent contre l’écume phosphorescente, des enfants qui courent pieds nus sur le sable frais en poussant des cris de joie, des théières qui embument sous la voûte étoilée. Cette féérie nocturne se prolonge jusqu’aux premières lueurs de l’aube, créant une communion unique entre traditions familiales millénaires et beauté naturelle méditerranéenne.

« Mes enfants ont grandi comme ça », confie Amina, enseignante de cinquante ans qui perpétue cette tradition héritée de sa belle-mère. « Chaque soir de Ramadan, nous descendons à Chapuis avec les grands-parents. Les petits construisent des châteaux de sable à la lueur des bougies pendant que nous, les adultes, nous rattrapons toutes les conversations de l’année. C’est notre moment de bonheur pur, notre façon à nous de vivre le Ramadan en famille, face à cette mer que Dieu nous a donnée. »

Cette tradition moderne témoigne aussi d’une autre renaissance authentique : la résurrection de l’artisanat féminin de survie transformé en fierté culturelle assumée. Dans les bidonvilles de Boukhadra, au pied des collines rougeâtres qui dominent Annaba, des femmes aux mains creusées par le labeur fouillent chaque matin la montagne pour trouver cette argile particulière qui donnera naissance à leurs **tajines**. Ce savoir-faire ancestral, transmis de mère en fille depuis l’époque ottomane, connaît un renouveau surprenant dans l’Algérie de la crise économique.

Rabiha, cinquante-cinq ans, mère de quatre enfants scolarisés, explique avec fierté son parcours : « Mon mari gardien à l’APC gagne juste de quoi tenir quinze jours par mois. Alors j’ai repris le métier de ma mère, que ma grand-mère lui avait enseigné. Cette argile rouge de notre montagne, elle a des propriétés particulières. Les tajines qu’on fabrique avec, ils cuisent mieux que tous les autres. Les gens commencent à le comprendre. » Chaque matin à l’aube, elle se rend sur la place jouxtant le marché d’El-Hattab pour vendre ses créations artisanales à des prix défiant toute concurrence : entre 200 et 250 dinars la pièce.

Ces femmes, vêtues d’habits traditionnels et coiffées de foulards colorés, exposent à même le sol des dizaines de tajines de toutes tailles face à une clientèle de plus en plus conquise. Car dans l’Algérie moderne du tout-importé chinois, ces ustensiles de cuisine en terre cuite locale retrouvent leurs lettres de noblesse. Les jeunes mères redécouvrent que la galette cuite dans un tajine artisanal a un goût incomparable, que la terre d’Annaba donne à leurs pains une saveur particulière qu’aucune poêle industrielle ne peut reproduire.

Autre objet patrimonial qui résiste à la modernité : **Es-sinia**, cette table basse en cuivre ciselé qui demeure absolument indispensable au foyer annabi traditionnel. Aucune mariée bônoise digne de ce nom n’omet de l’inclure dans son trousseau, et les mères font encore des économies pendant des mois pour offrir à leur fille la plus belle pièce possible. Les anciennes Es-sinia, celles d’avant l’indépendance, portent encore des secrets historiques gravés dans le métal : une étoile à six branches discrètement ciselée indiquait un fabricant ou propriétaire juif, mémoire silencieuse d’une cohabitation révolue mais respectée.

Ces objets de cuivre rouge brillent encore de mille feux lors des veillées ramadanesques, chargés de cornes de gazelle, de makroudhs et de verres de thé fumant. Ils accompagnent les familles lors des Shour sur les plages, servant de support aux bougies et aux douceurs partagées face à la Méditerranée. Tradition et modernité se réconciliant dans la beauté simple d’un plateau de cuivre posé sur le sable sous les étoiles.

L’âme sonore de Medinet Zaoui : entre mystères étymologiques et patrimoine musical

Pourquoi les anciens d’Annaba appellent-ils encore leur ville ** »Medinet Zaoui »** ? Ce surnom mystérieux, que même les jeunes générations ne comprennent plus, révèle l’identité la plus profonde de cette cité éternelle. Il rend hommage à **Zawi ibn Ziri**, prince ziride des Sanhadjas qui fonda « Madinat Zaoui » au XIe siècle, lorsque l’antique Hippone fut définitivement abandonnée pour ce nouveau site à trois kilomètres plus au nord. Ce patronyme ancestral révèle la véritable essence d’Annaba : ville de fondateurs perpétuels, de recommencements constants, de renaissances miraculeuses qui défient les siècles et les conquêtes.

Cette capacité unique à renaître explique son surnom affectueux de « La Coquette ». Les Algériens de toutes les régions reconnaissent immédiatement ce nom. Mais que cache vraiment cette coquetterie légendaire ?

Bien plus qu’une simple beauté de paysages. Annaba possède cette capacité rare de charmer sans se dévoiler complètement. Elle reste éternellement coquette. Elle garde jalousement ses secrets tout en dévoilant juste assez de beauté pour fasciner. Comme ces femmes algériennes d’autrefois qui maîtrisaient l’art du mystère élégant.

L’âme sonore d’Annaba bat depuis des siècles au rythme du **Malouf annabi**, cette musique andalouse qui résonne encore dans les ruelles de la vieille ville avec une authenticité que même Grenade ou Cordoue pourraient envier. **Hassan Al-Annabi** (1925-1991), figure légendaire de cet art musical raffiné, a donné son nom à l’école communale de musique qui forme encore aujourd’hui les nouvelles générations aux secrets de cet héritage ancestral. Ses compositions, mélange subtil de mélancolie andalouse et de fougue berbère, continuent de faire vibrer les mélomanes lors des soirées privées dans les grandes maisons du centre-ville.

Le **Festival national de la musique citadine** d’Annaba révèle chaque année au grand public ces trésors du Malouf et du Haouzi que les familles bourgeoises se transmettent depuis des générations. L’orchestre « Dar El Andalous » d’Annaba, dirigé par des maîtres qui ont appris directement auprès de Hassan Al-Annabi, perpétue cette tradition avec une rigueur et une passion qui font d’Annaba un véritable conservatoire vivant de la culture andalouse en Algérie du Nord.

Mais ces mélodies millénaires ne sont pas que spectacle pour touristes ou performance de festival. Elles accompagnent encore les rituels familiaux les plus intimes, résonnent devant les Es-sinia ciselées lors des mariages traditionnels, et bercent même les Shour ramadanesques quand un oncle mélomane apporte son oud pour égayer la soirée familiale face aux vagues. Car Annaba a compris depuis longtemps que la vraie identité culturelle ne se décrète pas dans les ministères ou les institutions : elle se chante au quotidien, se transmet de grand-père à petit-fils, se vit naturellement dans l’intimité des foyers et la chaleur des rassemblements familiaux.

Cette continuité musicale illustre parfaitement la philosophie de vie d’Annaba face à son histoire complexe. D’**Hippone** la romaine à **Bouna** l’arabe, de **Bône** la coloniale à **Annaba** l’indépendante : chaque nom raconte une renaissance, chaque époque a ajouté sa note à la symphonie collective sans faire taire les précédentes. Cette ville refuse catégoriquement de choisir entre ses héritages multiples. Elle les embrasse tous avec la même passion, créant ce « palimpseste vivant » unique où chaque civilisation a laissé sa marque visible sans jamais effacer celles qui l’ont précédée.

Les habitants d’aujourd’hui portent encore fièrement le nom de ** »Bônois »**, témoignage touchant d’un attachement viscéral qui transcende les changements politiques et les ruptures historiques. Ils parlent de leur « Bône » avec la même tendresse nostalgique que leurs grands-parents, perpétuant dans la langue quotidienne cette fidélité à tous les visages de leur ville. Car être Bônois, c’est accepter d’être à la fois héritier des légionnaires romains de Hippone, des mystiques de Saint Augustin, des corsaires ottomans, des colons français et des indépendantistes algériens. C’est assumer cette identité multiple sans complexe ni hiérarchie.

L’Algérie que seuls les locaux connaissent vraiment

Voilà le vrai visage d’Annaba enfin révélé : cette ville exceptionnelle qui parvient à concilier l’impossible. Modernité industrielle et traditions ancestrales, complexe sidérurgique d’El Hadjar et artisanat féminin de survie, patrimoine romain millénaire et innovations culturelles contemporaines, mémoire douloureuse et espoir joyeux. Elle incarne parfaitement cette Algérie multiple et complexe qui refuse toutes les simplifications faciles, préférant assumer la richesse de sa complexité plutôt que de céder à la facilité réductrice des identités monolithiques.

Ces secrets authentiques que nous venons de révéler ensemble ne figurent dans aucun guide touristique officiel, ne font l’objet d’aucune promotion institutionnelle, ne bénéficient d’aucune campagne de valorisation médiatique. Ils vivent discrètement dans la transmission orale patiente des anciens vers les jeunes, dans les gestes quotidiens répétés depuis des générations, dans les rituels familiaux préservés malgré la modernité galopante. C’est cette Algérie-là, profonde et authentique, que Zour Bladi s’acharne à faire découvrir : celle des vraies histoires humaines, des vraies émotions partagées, des vraies traditions encore vivantes malgré les turbulences de l’époque.

Annaba n’est définitivement pas qu’un simple lieu géographique qu’on traverse ou qu’on visite. C’est un véritable état d’esprit, une manière particulière d’être algérien tout en restant profondément méditerranéen, de se montrer résolument moderne tout en chérissant passionnément ses racines les plus anciennes. La Coquette éternelle garde précieusement ses mystères les plus intimes, mais elle les partage généreusement avec tous ceux qui savent écouter ses anciens, observer ses traditions, goûter ses saveurs et respecter ses secrets.

Car au final, l’authenticité véritable ne se visite pas comme un monument ou un musée. Elle se ressent dans l’émotion d’un coucher de soleil partagé en famille sur la plage de Chapuis, se vit dans la complicité d’un créponnet dégusté entre amis au glacier historique, se transmet dans le geste patient d’une grand-mère qui enseigne la recette de l’Aslouka à sa petite-fille attentive. L’âme d’Annaba, comme celle de toute l’Algérie authentique, ne se consomme pas : elle s’adopte, se respecte, se préserve pour les générations futures qui auront, elles aussi, le droit de goûter à la vraie saveur du bonheur algérien.

Pour découvrir d’autres trésors secrets de l’Algérie authentique : Jijel et ses grottes merveilleuses, Constantine la suspendue, Tizi Ouzou et ses villages perchés. Chaque région révèle ses mystères à ceux qui savent chercher au-delà des apparences.

Contactez-nous – La communauté Zour Bladi vous aide à découvrir la vraie Algérie !